Inhalt

- Ertragssteigerung durch Kostenmanagement

- Erhöhung der Kapazität durch Invisalign

- Ertragssteigerung durch Wachstum

- Erweiterung durch weitere Fachangestellte und Behandelnde

- Produktivität der Mitarbeitenden steigern

- Rechnet sich ein DVT?

- Ertragssteigerung durch neue Standorte

- Schnelles Wachstum ohne neue Schulden

- Fazit

Ertragssteigerung durch Kostenmanagement

Dr. Kiefer betreibt eine KFO-Einzelpraxis in München. Die Praxis hat ein Niveau an laufenden Fällen erreicht, welches die Praxis optimal auslastet. Mit konsequentem Kostenmanagement und gut strukturierten Behandlungsabläufen sichert er sich sehr gute Erträge. So erzielte er im letzten Jahr rund 1 Mio. € an Praxiseinnahmen. Bei einer Kostenquote von rd. 40 % erwirtschaftete er rund 600 T€ an Gewinn.

Er verzichtet auf teure Erweiterungsinvestitionen und spart sich auch die Kosten für eine aktive Patientenneugewinnung. Denn er möchte ja nur seine Patientenzahl halten. Diese Strategie ging lange Zeit sehr gut. Nun fehlen aber Dr. Kiefer zunehmend Empfehler. Denn einige Empfehler haben altersbedingt die Praxis abgegeben. Die Übernehmer dieser Empfehlerpraxen und wiederum neue Empfehler landen jetzt bei einer jungen Kollegin, die sich in der Nähe niedergelassen hat. Ernstmals in 2025 hatte er statt durchschnittlich 5 Neuaufnahmen pro Monat nur noch 4 pro Monat. Kurz: Es fehlt ihm jetzt an Patienten bzw. neuen laufenden Fällen.

In 2025 führte dies allerdings noch zu keinen Gewinneinbrüchen. D.h., die BWA von Dr. Kiefer zeigte weiterhin Gewinne wie im Vorjahr, weil er manche Behandlungsschritte nach vorne zog, die er bisher aus Kapazitätsgründen etwas geschoben hatte. "Halb so schlimm", dachte Dr. Kiefer.

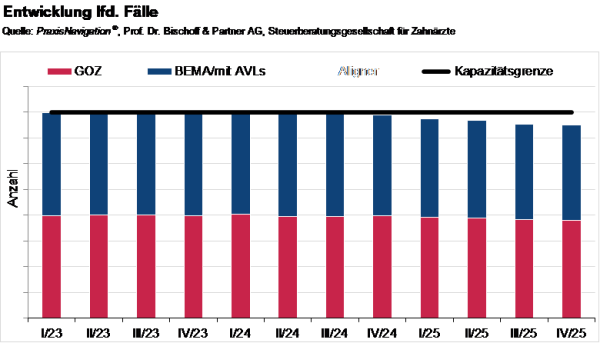

Abb.1: Entwicklung laufender Fälle im Jahresvergleich

Wenn die Neuaufnahmen weiterhin auf diesem Niveau verharren, führt die verringere Zahl an laufenden Fällen (Abb.1) dazu, dass im nächsten Jahr (2027) seine Praxiseinnahmen um 25 % sinken. Und: Sein Gewinn 2027 wird sich fast halbieren (vgl. Abb.2):

Abb. 2: Gewinn 2027

Auch mit diesem erwarteten Gewinn liegt Dr. Kiefer zwar immer noch deutlich über dem Durchschnittsgewinn eines Zahnmediziners. Jedoch ist der Gewinn im Vergleich zu 2025 um 46,5 % eingebrochen.

Da Dr. Kiefer keine aktive Patientenneugewinnung betrieben hat, mangelt es nun an Ideen und Instrumenten, um dem nachlassenden Patientenzulauf entgegenzutreten.

So etwas passiert kostenoptimierten KFO-Praxen immer wieder – besonders, wenn die Inhaber schon lange praktizieren. Für sie besteht die Gefahr, dass bei einst wirtschaftlich stabilen Praxen die Erträge rasch wegbrechen.

Kostenminimierung und Ablaufoptimierung sind erfolgreiche Strategien für eine KFO-Praxis. Vorausgesetzt die Außenwirkung der Praxis und das Marketing werden nicht vernachlässigt und Kontakte zu (potenziellen) Empfehlern gepflegt.

Erhöhung der Kapazität durch Invisalign

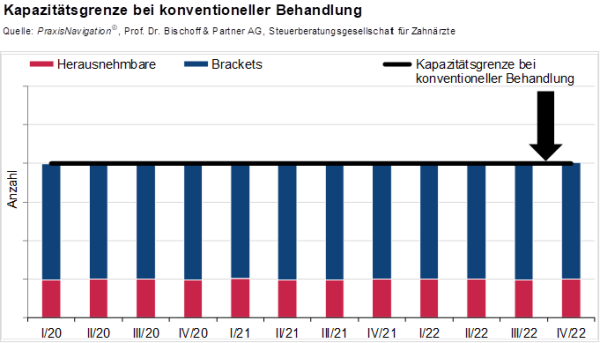

Eine Kollegin von Dr. Kiefer aus Köln, wir nennen sie Dr. Spange, zielt wie Dr. Kiefer auf Ertragssteigerungen durch Optimierung, indem sie Abläufe verschlankt und ganz auf die Bedürfnisse der Patienten abstellt. Sie ist voll ausgelastet und ihr Team arbeitet gut zusammen. Deshalb möchte sie auf keinen Fall weitere Mitarbeitende oder eine Kieferorthopädin einstellen – also die erfolgreiche Struktur nicht verändern. Das begrenzt natürlich ihre Kapazität. So achtete sie strikt darauf, nicht mehr als 530 Patienten in laufender Behandlung zu haben (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Kapazitätsgrenze bei konventioneller Behandlung (Rückblick)

Auch bei ihr fragen Patienten zunehmend nach Aligner-Behandlungen. Bei Behandlungen mit Invisalign stellte sie fest, dass sie sich einerseits persönlich beim sog. ClinCheck sehr mit der konkreten Behandlung beschäftigen muss, um den gewünschten Behandlungserfolg zu erreichen. Andererseits belasten aber Patienten, die mit Invisalign behandelt werden, ansonsten die Praxis und die Mitarbeitenden wesentlich geringer als traditionelle Behandlungen mit Brackets.

Dr. Spange hat festgestellt, dass für Invisalign-Behandlungen nur etwa halb so viel Arbeitszeit von Praxismitarbeitenden anfällt wie bei konventionellen Behandlungen. Wenn also eine konventionelle Behandlung wegfallen würde, kann sie dafür zwei Invisalign-Behandlungen durchführen. Deshalb hat sie die Struktur der laufenden Fälle umgestellt. Sie behandelt jetzt knapp 600 Patienten: ca. 450 konventionell und ca. 150 mit Invisalign.

Abb. 4: Entwicklung der laufenden Fälle durch Aligner

Und die Praxis ist – wie bisher – voll ausgelastet, aber nicht überlastet. Die höhere Zahl der behandelten Patienten ermöglicht trotz hoher Invisalign-Kosten ein deutlich höheres Praxisergebnis.

Die 150 Invisalign-Fälle führen bei Dr. Spange (über die Behandlungsdauer verteilt) zu zusätzlichen Praxiseinnahmen von ca. 900 T€ (150 Fälle x 6 T€). Dem stehen zusätzliche Material-/Laborkosten sowie Factoringkosten von 225 T€ (150 Fälle á 1,5 T€) gegenüber. Die übrigen Kosten bleiben unverändert. Daraus ergibt sich ein Ergebnisbeitrag von 675 T€.

Hätte Dr. Spange stattdessen weiter 75 Patienten konventionell behandelt, so hätte sie daraus Praxiseinnahmen von 450 T€ erzielt, aber auch niedrigere Materialkosten i. H. v. 26 T€ verursacht. Hieraus hätte sich ein Ergebnisbeitrag von 424 T€ ergeben.

Der Verzicht darauf, 75 Patienten konventionell zu behandeln und stattdessen 150 Patienten aufzunehmen, die mit Invisalign behandelt werden, führt also bei Dr. Spange zu einer Ergebnisverbesserung von 251 T€ (675 T€ ./. 424 T€).

Ganz anders wäre die Situation, wenn Dr. Spange nur 75 konventionelle Fälle durch 75 Invisalign-Fälle ersetzt hätte. Hier hätte sich ihr Ergebnis um 86 T€ verschlechtert.

Ertragssteigerung durch Wachstum

Ganz anders führt ein Kieferorthopäde aus Hamburg – wir nennen ihn hier Dr. Ortho – seine Praxis. Er setzt auf Wachstum durch neue Mitarbeitende, neue Technik oder weitere Standorte. Sein Credo: Wachstum bedeutet auf Dauer mehr Gewinn und einen größeren Praxiswert.

Um höhere Patientenzahlen zu erreichen, investiert er in umfangreiches Marketing. Eine solche Wachstumsstrategie bindet zunächst einmal viel Geld. Sie birgt das Risiko, dass trotz gesteigerter laufender Fälle und Praxiseinnahmen die Erträge dennoch stagnieren oder sogar zurückgehen. Ist sie aber erfolgreich, führt sie zu weit überdurchschnittlichen Gewinnen.

Soll eine expansive Strategie erfolgreich sein, muss vorher analysiert werden, wie viele zusätzlich laufende Fälle oder Einnahmen erforderlich sind, damit sich die getätigten Investitionen und Erweiterungen auch lohnen. Entscheidend ist, dass Dr. Ortho nach selbstkritischer Analyse zu dem Ergebnis kommt, dass seine Praxis die Einnahmen tatsächlich erreicht, dass er die dafür notwendigen zusätzlichen Mitarbeitenden findet und dass das im Umfeld vorhandene Patientenpotenzial auch aktiviert werden kann.

Nur, wenn die zusätzlichen Einnahmen deutlich höher sind, als die durch das Wachstum verursachten Mehrkosten, ist diese Strategie für Dr. Ortho wirtschaftlich sinnvoll. Die zunehmende Größe erwirkte Skalierungseffekte. Geräte wie das DVT oder das Labor werden höher ausgelastet. Material kann bei den höheren Mengen günstiger eingekauft werden.

Nach und nach entwickelte sich die KFO-Praxis von Dr. Ortho immer mehr zu einem stark wachsenden Unternehmen. Für Aufgaben, die er früher „nebenbei“ selbst miterledigt hatte, hat er heute spezielle Fachkräfte oder sogar Abteilungen, z. B. eine Recruiterin, um neue Mitarbeitende zu finden und einzustellen.

Um den Außenauftritt von der Website über Patientenveranstaltungen, Fortbildungen für empfehlende Kollegen, Fachbeiträge und Newsletter kümmert sich das Marketing zusammen mit einer Agentur. Die Praxismanagerin mit ihrem Team erledigt die Honorarabrechnungen, Bestellungen, Rechnungsprüfungen, Mahnwesen und die Vorbereitung der Buchhaltung und des Zahlungsverkehrs. Es liegt nahe, dass in einer so großen Praxis schnell Ecken entstehen, in denen zielgerichtetes und wirtschaftliches Arbeiten nicht mehr sinnvoll erfolgt.

Der Gewinn von Dr. Ortho war in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Aber seit 2024 sinken seine Gewinne leicht – trotz höherer Praxiseinnahmen. Blieben ihm anfangs von seinen Praxiseinnahmen noch 40 % als Gewinn, so waren es in den letzten Jahren nur noch 9 % bis 14 %. Besonders steigende Gehälter haben seine „Marge“ reduziert.

Der besonderen Anforderungen seiner Strategie ist sich Dr. Ortho bewusst. Daher versucht er den Personalaufwand zeitgemäß durch gestraffte Prozesse und durch zunehmende Digitalisierung zu vermindern.

Er empfindet dabei seine Strategie als bestätigt, da sich bei ihm immer wieder Investoren melden, die hohe Preise für einen Praxisverkauf anbieten. In letzter Zeit waren es nicht mehr so viele wie vor zwei bis drei Jahren, aber er möchte auch gar nicht verkaufen, sondern die Praxis weiter betreiben. Aber: Einen freiberuflichen Nachfolger zu finden, wird schwierig. Ein junger Zahnarzt oder eine junge Zahnärztin bekommen wohl kaum einen angemessenen Kaufpreis finanziert. Außerdem sind sie vielleicht damit überfordert, ein solch komplexes Konstrukt überhaupt zu führen.

Erweiterung durch weitere Fachangestellte und Behandelnde

Zusätzliche Mitarbeitende sind heute auf dem Arbeitsmarkt nicht leicht zu finden. Aber für großes Wachstum sind weitere Mitarbeitende und Behandelnde notwendig. Wenn man sie findet, liegen häufig die Gehaltsvorstellungen über dem Gehaltsniveau des Stammpersonals. Neue Mitarbeitende erhöhen also nicht nur die Personalkosten durch die Mehrkosten der Neueinstellung, sondern erfordern häufig Gehaltsanpassungen des bisherigen Personals. Darüber hinaus gehen Neueinstellungen auch oft mit einer räumlichen und strukturellen Erweiterung der Praxis einher. Personelle Erweiterungen erhöhen also die monatlichen Fixkosten bei Dr. Dent. Dies lohnt sich nur, wenn zusätzliche Patienten behandelt werden können.

Mit den angestrebten zusätzlichen Patienten erhöhen sich auch die variablen Kosten. Dieser Ausbau macht nur Sinn, wenn die zusätzlichen Honorare die zusätzlichen Personalkosten und variable Kosten übersteigen. Und je mehr Mitarbeitende die Praxis beschäftigt, umso anspruchsvoller wird es für den Praxisinhabenden, den Überblick über die Leistungen der Behandelnden zu behalten.

Produktivität der Mitarbeitenden steigern

Viele Praxen klagen, dass ein Teil ihrer Mitarbeitenden nicht mehr bereit sind, so intensiv und lange zu arbeiten, wie dies noch vor einigen Jahren selbstverständlich war. D. h., die Produktivität der Mitarbeitenden steigt in vielen Praxen nicht so schnell wie deren Gehälter.

Eine Kieferorthopädin aus dem Großraum München, fand hier einen eigenwilligen, aber guten Lösungsansatz. Bei einem Strategiewochenende mit ihren Mitarbeitenden sagte sie: „Ihr seid doch mindestens so gut wie der Durchschnitt. Wenn ihr besser arbeitet als der Durchschnitt, möchte ich euch am Erfolg beteiligen. Eine durchschnittliche KFO-Praxis unserer Struktur gibt 27 % der Praxiseinnahmen für Personalkosten aus. Wenn wir gemeinsam so hohe Praxiseinnahmen erzielen, dass wir weniger als 27 % Personalkosten haben, zahle ich euch eine Prämie in Höhe der Differenz.

D. h., diese Kieferorthopädin zahlte auf alle abgerechneten Leistungen, die die blaue Linie in Abb. 5 übersteigen, 27 % an die Mitarbeitenden. Dieser Zusatzverdienst war in einigen Quartalen erheblich. Deshalb achten die Mitarbeitenden darauf, dass sie selbst – aber auch ihre Kolleginnen, möglichst produktiv arbeiten und die Behandlungszeit optimal genutzt wird.

Beispiel:

Abb. 5: Hier gab es eine Prämie

Quelle: PraxisNavigation®, Prof. Dr. Bischoff & Partner AG, Steuerberatungsgesellschaft für Zahnärzte

Abb. 6: Und hier ein langes Gesicht

Quelle: PraxisNavigation®, Prof. Dr. Bischoff & Partner AG, Steuerberatungsgesellschaft für Zahnärzte.

Dieses Modell eignet sich nicht für jede Praxis. Aber bei Dr. Spange hatte es durchschlagenden Erfolg. Die Mitarbeitenden achten selbst darauf, dass sie und ihre Kolleginnen ihre Aufgaben möglichst schnell und produktiv lösen. Damit verbessern sie nachhaltig den Erfolg der Praxis.

Mit der Anstellung einer neuen Kollegin oder eines neuen Kollegen gibt es weitere Herausforderungen. Ob ein zusätzlicher angestellter Behandler zumindest erwirtschaftet, was er an Mehrkosten verursacht, lässt sich in der Theorie leicht berechnen, aber buchstäblich in der Praxis nur schwer überprüfen. Denn die Honorare lassen sich in den meisten KFO-Praxen nicht einzelnen Behandlern zuordnen.

Rechnet sich ein DVT?

Ein Beispiel für eine so genannte Erweiterungsinvestition ist die Anschaffung eines Digitalen Volumentomografen (DVT). Experten sehen in dieser Technik neben der 3-D-Bildgebung eine Reihe von Verbesserungen für die kieferorthopädische Diagnostik.

Die Investitionssumme für einen solchen großvolumigen DVT liegt meist im sechsstelligen Bereich. Hier stellt sich zunächst die Frage, wie viele DVT-Aufnahmen erforderlich sind, um die Kosten des Gerätes und der Wartung zu decken.

Dies lässt sich noch einfach berechnen. Beträgt z. B. die monatliche Leasingrate des Gerätes 1.850 € und die Kosten für Wartung, Strom etc. 250 € pro Monat, so sind bei Honoraren pro DVT-Aufnahme von je 150 € 14 Aufnahmen zur Deckung

dieser Kosten notwendig.

Hier ist aber noch nicht berücksichtigt, ob die Untersuchung mit der neuen Technik auf Dauer mehr oder weniger Zeit erfordert und über die Kosten der Aufnahmen hinaus liquidiert werden kann. Auch ist nicht berücksichtigt, ob und wenn ja, welche zusätzlichen IT-Kosten das größere Speichervolumen der DVT-Aufnahmen bedingt und ob die neue Technik zusätzliche Patienten in die Praxis führen wird. Eine solche Investition macht also nicht nur die Analyse im Vorfeld, sondern auch die Überwachung im Nachgang notwendig.

Ertragssteigerung durch neue Standorte

Zusätzliche Praxisstandorte bieten die Chance zur Expansion, die besonders häufig von hoch spezialisierten Praxen genutzt wird. Wegen ihres speziellen Know-hows bauen sie auch an anderen Standorten relativ leicht neue Patientengruppen auf. Aber: Mit der Eröffnung eines zweiten Standortes erhöhen sich natürlich auch die monatlichen Kosten der Praxis insgesamt. Dieser Schritt lohnt sich nur, wenn die neue Niederlassung auf Dauer deutlich mehr Praxiseinnahmen erwirtschaftet als sie an Kosten verursacht.

Pendelt der Praxisinhaber anfangs zwischen dem alten und neuen Standort hin und her, um den Aufbau selbst mitzubegleiten, muss er darauf achten, dass die Wirtschaftlichkeit seines ersten Standortes mangels Präsenz nicht leidet. Kontraproduktiv wäre, wenn durch den neuen Standort nur höhere Kosten, aber kaum mehr Einnahmen und jede Menge zusätzliche Arbeitsbelastung entstünden. Wird dieser zweite Standort neu gegründet und nicht übernommen, so ist – wie bei der Gründung einer KFO-Praxis – eine lange Anlaufzeit einzuplanen, die zunächst den Gesamtgewinn negativ beeinflusst. Denn selbst bei intensiven Patienten-Neugewinnungsaktivitäten dauert es auch bei gutem Verlauf erfahrungsgemäß mindestens zwei Jahre, bis der neue Standort über so viele laufende Fälle verfügt, dass kostendeckend gearbeitet wird.

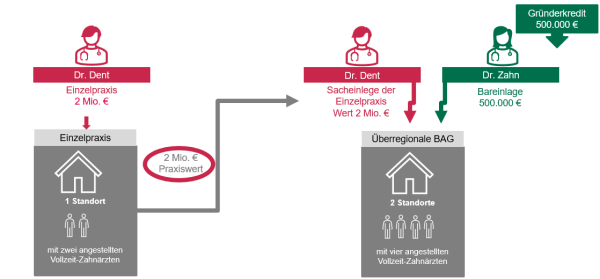

Schnelles Wachstum ohne neue Schulden

Ein sehr unternehmerischer Kieferorthopäden aus Berlin – wir nennen ihn Dr. Dent – hat mit einem innovativen Behandlungs- und Marketingkonzept eine schnellwachsende hochprofitable KFO-Praxis aufgebaut und möchte das Konzept „klonen“ (weitere Standorte). Denn wie Dr. Ortho (3) ist er überzeugt, dass Wachstum zu höheren Gewinnen und einem höheren Praxiswert führt.

Die Finanzierung eines weiteren Standortes erfordert weitere Kredite. Dies würde das Risiko von Dr. Dent erhöhen. Das möchte Dr. Dent vermeiden. Deshalb gründete er mit Dr. Zahn eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Dr. Dent brachte in diese seine bisherige Einzelpraxis und sein erfolgreiches Konzept ein. Dr. Zahn zahlte in die ÜBAG als Einlage 500 T€ ein, mit der die Einrichtung und der Anlauf des zweiten Standortes finanziert wird (Vgl. Abb. 7)

Abb. 7

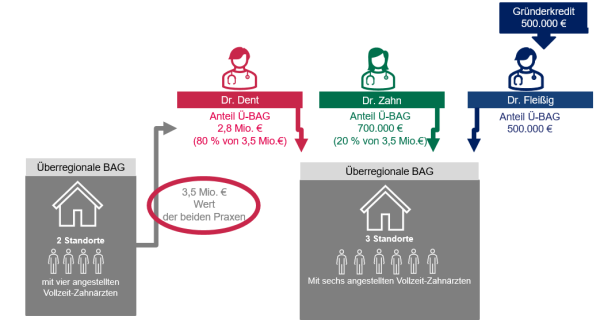

Schon nach 1,5 Jahren lief auch der 2. Standort profitabel und ein weiterer Angestellter, Dr. Fleißig, wagte den Sprung in die Selbständigkeit – nach gleichem Muster.

Abb. 8

Damit ist zwar Dr. Dent nur noch mit 70%, Dr. Zahn mit 17,5 und Dr. Fleißig mit 12,5% beteiligt, wenn aber die Entwicklung so weiter verläuft, könnte es nach einiger so aussehen:

Soweit die Theorie!

Solche Konzepte hegen besondere Herausforderungen – besonders an das Management. Denn: Nicht gut gemanagt, kann bei Großpraxen die Rentabilität schnell sinken. Grund: Die zunehmende Komplexität der Struktur bei Wachstum! Dann gäbe es auch keine Wertsteigerung der Praxis – wie im Beispiel!

So könnte es auch nach einigen Jahren aussehen: Dr. Dent ist mehr Manager als Kieferorthopäde. Seine Mitgesellschafter sind bei weitem nicht so produktiv und engagiert wie er. Verwaltungs-, Marketing- und Recruitingaufwand sind überproportional gewachsen. Die Folge wären für Dr. Dent bei diesem ungünstigen Verlauf: Sein Gewinnanteil ist geringer als vorher sein Gewinn in der Einzelpraxis, obwohl er viel mehr arbeitet.

Fazit

Ertragswachstum in der KFO-Praxis hat verschiedene Gesichter. Eine einseitige Fokussierung auf die Kostenoptimierung ohne Berücksichtigung der Patientengewinnung birgt genauso Risiken wie Wachstum über mehr Personal, neue Technik oder zusätzliche Standorte. Jede Strategie birgt andere Herausforderungen. Ohne eine realistische Einschätzung des Patientenpotenzials geht es nicht.

Verfasst von

Sie haben Fragen oder Anmerkungen zum Thema?

Dann melden Sie sich gerne bei uns per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

Ähnliche Artikel:

Fortbildungen für Praxis und Team

07.01.2026: Wissen ist eine wertvolle Ressource – besonders im medizinischen Bereich. Aktuelles Fachwissen ist unerlässlich, um eine moderne Praxis zu...

Ein Beschäftigungsverbot während der Stillzeit als „Sparmodell“?

27.10.2025: Wenn stillende angestellte Zahnärztinnen, ZFA oder weitere Angestellte nach der Geburt ihrer Kinder nicht gleich wieder in die Praxis...

Urlaub in der Elternzeit

10.08.2017: Was passiert mit dem Urlaubsanspruch während des Mutterschutzes und der Elternzeit? Wenn ein Teammitglied in der Praxis in Elternzeit geht...